- Noticias / Registran las primeras evidencias del uso de plantas psicoactivas en rituales en Chavín de Huántar, Perú

Arqueobotánica | Chavin de Huántar

Registran las primeras evidencias del uso de plantas psicoactivas en rituales en Chavín de Huántar, Perú

La investigadora Verónica Lema, convocada como especialista en arqueobotánica, participó de un estudio internacional en un sitio arqueológico emblemático de Perú. Los resultados permiten profundizar el conocimiento sobre el consumo de plantas psicoactivas asociadas a prácticas rituales en tiempos prehispánicos.

Compartir en

redes sociales

Un estudio desarrollado en Chavín de Huántar (Perú) aportó la primera evidencia directa del consumo de plantas psicoactivas en contextos prehispánicos. Para llegar a esta conclusión fue imprescindible la participación de Verónica Lema, investigadora del CONICET en el Instituto de Antropología de Córdoba, así como del científico chileno, Javier Echeverría. El hallazgo, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), forma parte de una investigación de la Universidad de Stanford, liderada por John W. Rick e integrada por otros científicos de Estados Unidos y Perú.

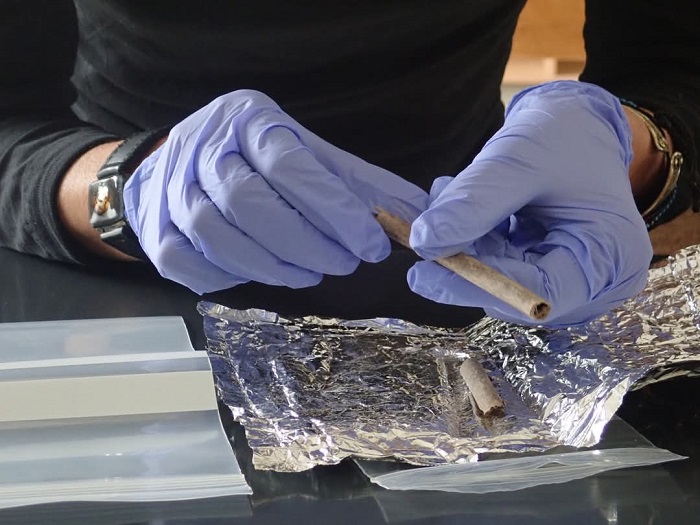

En excavaciones arqueológicas recientes se encontraron diversos artefactos con formas asociadas al consumo de plantas psicoactivas. De estos elementos, la especialista argentina llevó a cabo estudios microbotánicos, mientras que su par chileno efectuó el análisis químico.

Los resultados determinaron la presencia de vilca o cebil y Nicotiana (plantas emparentadas con el tabaco) en tubos de hueso que eran utilizados como inhaladores en contextos rituales. Esto revela el uso de plantas psicoactivas durante el período prehispánico en este importante templo de los Andes Centrales. Sobre la relevancia de este descubrimiento, Lema señala que “el sitio de Chavín de Huántar es uno de los templos cúlticos más tempranos de Sudamérica. Siempre se pensó que las plantas psicoactivas eran importantes para esa ritualidad pero hasta ahora no había pruebas directas”.

Excavación de la galería de tubos en el sitio

Detalles del hallazgo y los análisis realizados en Argentina y Chile

Chavín de Huántar es un sitio arqueológico de más de tres mil años de antigüedad ubicado en el altiplano norcentral de Perú. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985, es un complejo de estructuras monumentales que se caracteriza por tener espacios muy reducidos, pequeños túneles y galerías. En el año 2018, el equipo de investigadores de Stanford logró localizar e ingresar a una galería subterránea, en la que se recuperaron veintitrés artefactos que incluían mayormente tubos de hueso enteros o semicilíndricos.

Si bien estos artefactos se asocian con frecuencia al consumo de plantas psicoactivas en la región, hasta el momento no se habían realizado estudios arqueobotánicos y químicos que permitieran confirmar su presencia. “Aunque este tipo de estudios en la disciplina son muy frecuentes en otros países de Sudamérica, no lo es en Perú, donde existe una tradición disciplinar que se enfoca mayormente en lo monumental y en lo arquitectónico”, explica Lema.

De este modo, la científica argentina viajó a Perú para obtener las muestras que luego analizaron desde Argentina y Chile. Lema llevó a cabo el análisis arqueobotánico de microrrestos vegetales que, junto a los exámenes químicos, determinaron la presencia de sustancias psicoactivas en estos artefactos. Además de aportar la primera evidencia de este tipo, los análisis también determinaron las especies de las plantas halladas, emparentadas con la nicotina, y la certeza de que el consumo se realizaba, efectivamente, dentro del templo.

Al respecto, la experta del CONICET enfatiza que: “Se trata de un hallazgo muy importante para la Arqueología, porque se acerca a los inicios de las formas cúlticas institucionalizadas en espacios con una construcción compleja, es decir, con un diseño construido especialmente para llevar a cabo rituales”.

Muestreo de los tubos de hueso hallados

Usos rituales de las plantas psicoactivas: posibles interpretaciones

La identificación de sustancias psicoactivas en elementos y objetos rituales prehispánicos de Perú permite nuevas interpretaciones sobre el contenido y la función de los rituales desarrollados en Chavín de Huántar y otros centros monumentales antiguos.

Esto es posible porque los hallazgos de los estudios arqueobotánicos y químicos pueden entenderse en relación con la arquitectura del templo y la riqueza iconográfica que presenta el centro cúltico.

En este sentido, diversos estudios sugieren que la actividad ritual a menudo incluía la inducción de estados ampliados de conciencia. “En la iconografía de Chavín podemos ver figuras de seres en constante transformación -en parte animales, en parte personas- que están en estados alterados. Lo podemos reconocer, por ejemplo, en figuras que tienen los ojos hacia atrás y que les caen mocos de las narices, lo que es un efecto conocido del rapé, un preparado que utiliza Nicotiana”, agrega Lema.

Los resultados sugieren que las sociedades complejas de los Andes Centrales incorporaron plantas psicoactivas a sus actividades rituales institucionalizadas, es decir, con una organización que no se limitaba al uso individual. Los tubos y semicilindros examinados se encontraron concentrados en entornos de acceso restringido dentro de estas estructuras monumentales, en lugar de estar en espacios domésticos como viviendas.

Esto demostraría que su consumo ocurría en los espacios reducidos de Chavín, donde se llevaban a cabo los rituales a los que accedían sólo participantes seleccionados. En esta línea, se cree que la actividad ritual y la inducción de estados ampliados de conciencia mediante el uso de psicoactivos habría tenido un rol sociopolítico central en la conformación de sociedades complejas en los Andes Centrales.

Cabezas clavas del templo de Chavín de Huántar

Referencia bibliográfica:

John W. Rick, Verónica S. Lema, Javier Echeverría, Giuseppe Alva Valverde, Daniel A. Contreras, Oscar Arias Espinoza, Silvana A. Rosenfeld y Matthew P. Sayre. (2025). Pre-Hispanic ritual use of psychoactive plants at Chavín de Huántar, Perú. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122(19), e2425125122. https://doi.org/10.1073/pnas.2425125122

Por: Belén Nocioni y Natalia Asselle | Área de Comunicación del IDACOR - CONICET.