- Noticias / Mojones de una búsqueda. Identificación de personas detenidas-desaparecidas en Córdoba: una deuda de la democracia

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Mojones de una búsqueda. Identificación de personas detenidas-desaparecidas en Córdoba: una deuda de la democracia

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, la investigadora Melisa Paiaro presenta un recorrido sobre los mojones de la búsqueda e identificación de personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura militar en Argentina. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad pudieron ser identificados los restos de 21 personas en la provincia de Córdoba.

Compartir en

redes sociales

Mojones de una búsqueda

Identificación de personas detenidas-desaparecidas en Córdoba: una deuda de la democracia

Por Melisa Paiaro

En el año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El objetivo de esta conmemoración, impulsada originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), es visibilizar y combatir la práctica de la desaparición forzada entendida como un crimen de lesa humanidad. En tanto implica una violación de los derechos humanos, es responsabilidad de los Estados promover la búsqueda de Verdad, Memoria y Justicia por y para las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto.

En mayo de 2025, un colectivo de familiares de víctimas consiguió ser nombrado como querellante en la causa judicial (llevada adelante por el Juzgado Federal N° 3) que investiga los enterramientos clandestinos de personas detenidas-desaparecidas ocurridos en la provincia de Córdoba hacia mediados de los años 70. Pero, ¿por qué se reunieron estos familiares? ¿Cuál es el fin de constituirse como querellantes? Tal como afirman, su propósito -ni más ni menos- es el de saber. Quieren conocer fehacientemente el destino y paradero (1) de los cuerpos de sus seres queridos, secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar argentina. Y es que, más allá de los grandes esfuerzos puestos en la búsqueda de personas desaparecidas durante los últimos 40 años, desde la vuelta a la democracia hasta hoy, tan sólo se han podido recuperar 21 cuerpos en toda la provincia de Córdoba. Veintiuna historias de vida y muerte.

Vale preguntarnos, ¿y el resto de los cuerpos de los miles de desaparecidos que hubo en Córdoba? ¿Dónde están? ¿En qué lugares fueron enterrados? ¿Cómo podemos encontrarlos? Quizás, un primer paso para replantear la búsqueda es empezar por el cuándo, el dónde y el cómo tuvieron lugar las identificaciones conseguidas hasta el momento.

Propongo entonces trazar y describir lo que he definido como los ´tres mojones´ principales del largo camino de búsqueda recorrido. En tanto señales y marcas que delimitan un espacio y tiempo determinados, estos mojones nos permiten comprender cómo fue que llegamos hasta aquí y, sobre todo, nos dan pistas para pensar cómo y por dónde es preciso continuar.

Primer mojón

La primera denuncia por inhumaciones irregulares en el Cementerio San Vicente fue realizada por algunos familiares (2) de detenidos desaparecidos hacia fines de 1982, es decir, aún en plena dictadura cívico-militar. De allí surgió la Causa “Abad Ángel s/ denuncia”, la cual no tuvo avances relevantes hasta el regreso de la democracia.

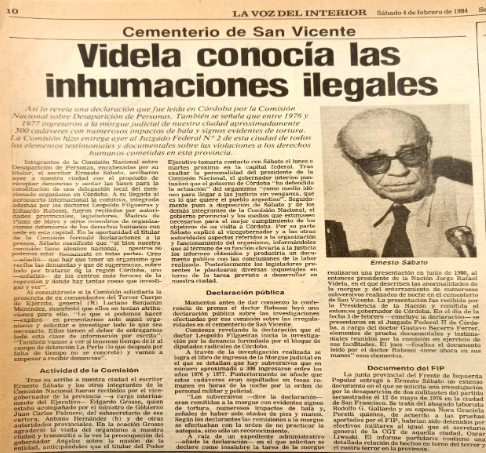

En febrero de 1984, durante su primera visita a Córdoba (3), miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) informaron que habían recibido pruebas sobre enterramientos irregulares en el Cementerio San Vicente.

¿De qué pruebas hablaban?

Por un lado, de una carta que un grupo de trabajadores de la morgue judicial de Córdoba (ayudantes técnicos de autopsias y morgueros) habían enviado en junio de 1980 al entonces presidente de facto, J. R. Videla, reclamando “una mejor paga por la inhumación de cadáveres NN”. Allí, los empleados describían el grado de insalubridad de su trabajo y las malas condiciones de las instalaciones de la morgue, en la que habían tenido que recibir, a partir de 1976, una gran cantidad de cadáveres sin identificación.

Es imposible Sr. Presidente describirle una imagen real de lo que nos tocó vivir, al abrir las puertas de las salas donde se encontraban los cadáveres, dado que algunos llevaban más de 30 días de permanecer en depósito sin ningún tipo de refrigeración, una nube de moscas y el piso cubierto por una capa de aproximadamente 10 cm y medio de gusanos y larvas… Morgueros y Ayudantes Técnicos de Autopsia en la caja del camión junto a los cadáveres y custodiados por dos móviles de la Policía de la Provincia… nos dirigimos así al cementerio de San Vicente. Es inenarrable el espectáculo que presentaba el cementerio; los móviles de la Policía alumbraban la fosa común donde fueron depositados los cadáveres identificados por números y como punto de referencia los pilares de la pared cercana, detrás de la cual e inclusive arriba de los techos los vecinos al cementerio observaban la macabra tarea realizada. (Conadep, 1986: 244).

Por otro lado, los miembros de la Conadep hablaban del Libro de la Morgue Judicial, en el que habían constatado el registro de ingreso de centenares de cadáveres “NN” entre los años 1976-1977.

Así, en marzo de 1984 el juez Becerra Ferrer (Juzgado Federal N° 1) ordenó iniciar tareas de búsqueda en el Cementerio San Vicente. La medida respondía a la denuncia presentada por Elena Corbin (madre de Daniel Barjacoba) quien afirmaba que, en octubre de 1976, los cuerpos de siete jóvenes habían sido remitidos desde la localidad Los Surgentes (provincia de Córdoba) hacia la morgue, siendo, finalmente, inhumados como “NN” en el cementerio municipal.

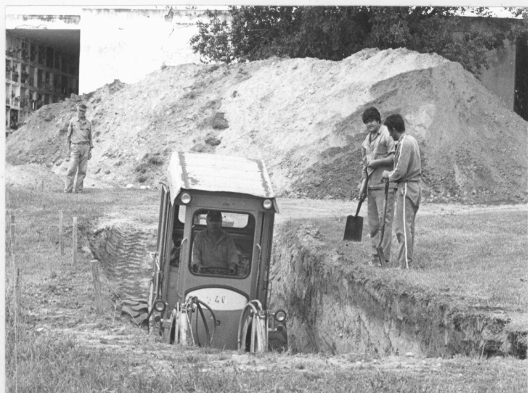

¿Cómo fue la excavación de 1984? Los días 3 y 4 de marzo de ese año se realizaron excavaciones en la parte posterior del Cementerio, lugar que había sido señalado en la carta de los morgueros. Los empleados municipales excavaron con palas mecánicas, sin tomar recaudos en la recuperación de restos óseos ni en la recogida de evidencia asociada (ropa, proyectiles, etc.). Durante el segundo día, los cráneos encontrados fueron colocados en bolsas de nylon mientras que el resto de los huesos se desecharon.

Pese a la rusticidad de aquella excavación, en ese contexto se realizó la primera identificación de la provincia de Córdoba. Meses después de las palas mecánicas, un grupo de especialistas forenses encabezado por el antropólogo Clyde Snow llegó a Córdoba con el fin de colaborar en el análisis de veinte bolsas plásticas que contenían los cráneos hallados en San Vicente. Con base en estudios odontológicos, pudieron identificar a Cristina Constanzo, una de las siete víctimas asesinadas en Los Surgentes (en el mes de octubre de 1976).

Sin embargo, aquella excavación destruyó una fosa común que contenía una cifra incalculable de esqueletos humanos, que tiempo después serían derivados al horno crematorio por orden de autoridades municipales (Olmo y Salado Puerto, 2008).

Segundo mojón: “Principios de los 2000”

A principios de los 2000 (4), la jueza Garzón de Lascano, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, convocó al renombrado Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) (5) para comenzar investigaciones en el marco de la causa “Averiguación de enterramientos clandestinos” (Expte. 9693).

Con la información brindada por la carta de 1980 de trabajadores de la morgue, y contando con el testimonio de uno de los empleados que había participado de las exhumaciones realizadas en 1984, el EAAF comenzó las tareas de prospección arqueológica en el Cementerio San Vicente.

En febrero del año 2003, el equipo localizó una enorme fosa común en el sector posterior del cementerio. La particularidades con las que se produjo la excavación (con métodos y técnicas de la arqueología), la magnitud de aquella cantidad de cuerpos expuestos y la difusión de aquellas imágenes en medios de comunicación locales y nacionales, generó un fuerte impacto en la opinión pública.

Más allá de la conmoción que aun generan estas fotografías, quiero detenerme un momento en los datos precisos que brindaron los informes periciales realizados a partir de los estudios bioantropológicos (determinación de sexo, estimación de edad y lateralidad, estudio de patologías óseas, etc.) de cada uno de los esqueletos que aparecieron en aquella oportunidad.

¿Qué decían aquellos informes?

- El Informe Arqueológico daba cuenta de que, en el sitio denominado “Cabecera Norte”, se hallaron dos pisos de inhumación que se correspondían con dos eventos de traslado de cuerpos (desde la morgue al cementerio): uno ocurrido en abril de 1976 y otro en julio de 1976.

- Por otro lado se señalaba que, a unos doce metros de “Cabecera Norte”, se ubicó otro sitio llamado “Franja Central”, el cual se correspondía a un traslado de cuerpos (desde la morgue hacia el cementerio) acontecido en agosto de 1976.

- Pero, los resultados más importantes de los estudios manifestaban que de un total de 123 esqueletos exhumados de la fosa común (91 de “Cabecera Norte” y 32 de “Franja Central”): alrededor de un 30% (esto es, unos 40 individuos) se correspondería con las características de la población de personas desaparecidas (personas jóvenes de entre 15 y 40 años, con signos de muerte violenta).

El 70% restante (unos 83 individuos) se trataba de cuerpos no reclamados (de indigentes, enfermos, ancianos, etc.) que habían ingresado a la morgue por causas ajenas a los hechos investigados, siendo entonces parte de la población regular “NN” de cementerios públicos.

Finalmente, entre los restos exhumados de esta gran fosa común se logró la mayor identificación producida en la provincia hasta el momento. Gracias a ella se restituyeron a sus familias los cuerpos de dieciséis personas: Mario Osatinsky, Liliana Sofía Barrios, Horacio Pietragalla, Gustavo Gabriel Olmedo, Hilda Flora Palacios (exhumada de una sepultura individual en el mismo cementerio), Graciela Torres, Hugo Estanislao Ochoa, Alejandro Álvarez, Rafael Ángel Grimald, Miguel Ángel Olmos, Carlos Antonio Cafferatta, Guillermo Enrique Bártoli, Eduardo Juan Jensen, Pablo Daniel Ortman, Juan Carlos Suárez y Wenseslao Vera. Todas ellas, secuestradas y desaparecidas entre los años 1975 y 1977 en la provincia de Córdoba.

Tercer mojón: “2014”

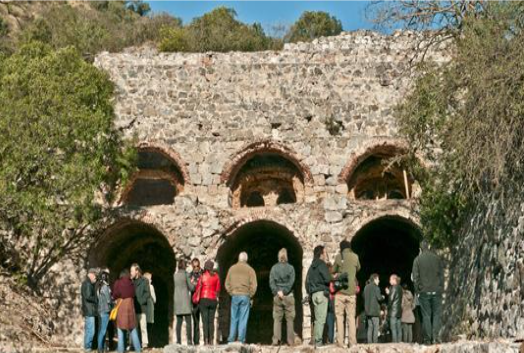

En octubre de 2014 -mientras en nuestra ciudad se desarrollaba el juicio por la “Megacausa La Perla”-, a partir del dato aportado por Miguel Quiroga (un vecino de Malagueño que vivió durante su infancia en La Ochoa), se localizaron fragmentos óseos humanos (una costilla, un hueso sacro, entre otros pequeños huesos de extremidades humanas) dentro de los hornos de cal abandonados en la Estancia La Ochoa. Esta estancia se ubica a unos 8 km del edificio donde había funcionado el Centro Clandestino de Detención “La Perla”.

Miguel Quiroga se había acercado al Sitio de Memoria “La Perla” para contar que: “Cuando tenía 10 u 11 años, más o menos, se corría la bulla de que había gente muerta en los hornos… Fuimos con mi hermano y otro chico y encontramos eso. Él con el palo se pone a escarbar… Yo me quedo arriba y veo que me tira algo, como en chiste, y era la mano de una persona”. Advertido por este testimonio, el EAAF llevó adelante el primer hallazgo de restos humanos en territorios que pertenecieron a una guarnición militar en la provincia de Córdoba; el cuarto en todo el país, luego de Pozo de Vargas y Arsenales (en Tucumán) y Campo San Pedro (en Santa Fe) (6).

En base a datos genéticos obtenidos de los pequeños fragmentos recuperados de la excavación de los hornos, en el año 2015 se pudieron identificar los cuerpos de Lila Rosa Gómez Granja, Alfredo Felipe Sinópoli, Ricardo Enrique Saibene y Luis Agustín Santillán Zevi. Todos ellos, estudiantes de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Habían sido secuestrados por el Comando Libertadores de América frente a la estatua del Dante en el Parque Sarmiento, el 6 de diciembre de 1975.

De esta manera concluye el -hasta ahora- ´mojón final´ de las identificaciones de personas detenidas-desaparecidas acontecidas en Córdoba, cuyo último resultado positivo se produjo hace ya diez años.

Sabemos que, entre los años 1974 y 1983, a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba hubo miles de víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, hasta hoy sólo pudimos conocer con certeza lo que aconteció a 21 de ellas. Este número es la prueba irrefutable de que es necesario continuar la búsqueda, redoblar los esfuerzos, porque ¡aún queda muchísimo por hacer!

(1) De acuerdo a Salado Puerto et al., “el destino se refiere al estado o condición de la persona (viva o muerta), mientras que el paradero se relaciona con el viaje de la persona y las circunstancias que llevaron a ese estado (destino) y ubicación” (2021: 2).

(2) Los denunciantes originarios fueron los familiares de detenidos-desaparecidos: Ruffa, Abad, Narda, De Francesco de Lellín y Mercado. Luego se sumaron Yornet, Corbin y, luego, Laus.

(3) El objetivo de la visita de los miembros de la Comisión a la provincia fue reunirse con autoridades provinciales, judiciales y organismos de DD. HH., además de receptar denuncias y sentar las bases para la conformación de una delegación local del organismo.

(4) En junio de 1998, la Cámara Federal de Córdoba ordenó reabrir la causa “Luciano Benjamín Menéndez y otros –Delitos cometidos en la represión de la subversión-Exte: 11-M-87” y causas acumuladas con el objetivo de indagar y establecer la verdad, haciendo cesar el estado de incertidumbre de las personas desaparecidas, con el objeto de conocer su destino final (“Pérez Esquivel Adolfo y Martínez María Elba s/presentación”. Expte 9481/98). El Juzgado Federal N° 3, a cargo de Cristina Garzón de Lascano, debía reabrir la investigación de los más de 500 casos, 17 fojas acumuladas, que conformaban la Causa Menéndez.

(5) Creado en 1984 por el antropólogo forense estadounidense Clyde Snow, el objetivo del EAAF consiste en recuperar, identificar y restituir a sus familias los restos de personas desaparecidas en diversos contextos de violencia, en Argentina y otros países del mundo, aportando pruebas científicas a los procesos judiciales.

(6) Hallazgos de restos humanos realizados por EAAF en fosas ubicadas en descampados, terrenos militares y territorios donde funcionaron Centros Clandestinos de Detención (CCD): en 2001, en el Pozo de Vargas (provincia de Tucumán); en 2007, en el Destacamento de Arana (ciudad de La Plata), primer CCD de la policía donde se comprobaron enterramientos clandestinos; en 2010, en el Campo Militar San Pedro (provincia de Santa Fe); en 2011, en el sitio conocido como “Arsenales”, en inmediaciones del CCD que funcionó en la Compañía de Arsenales N°5Miguel de Azcuénaga (Tucumán), y en 2014, en los hornos de cal del predio militar de La Ochoa (Córdoba).

Texto: Melisa Paiaro | Profesora Asistente de Antropología Forense, Departamento de Antropología. Investigadora del IDACOR - Museo de Antropologías FFyH-UNC.

Edición: Natalia Asselle | Área de Comunicación Institucional IDACOR.

Piezas gráficas y videos: Belén Nocioni | Área de Comunicación Institucional IDACOR.

→ Contenido vinculado: El horror está enterrado en San Vicente.